職場でのハラスメントは、人権侵害や労働環境の悪化につながる深刻な問題です。

法律による定義や規制も進んでいますが、ハラスメントの種類は多岐にわたります。

気づかぬうちに、自分が加害者や被害者になってしまうことも。

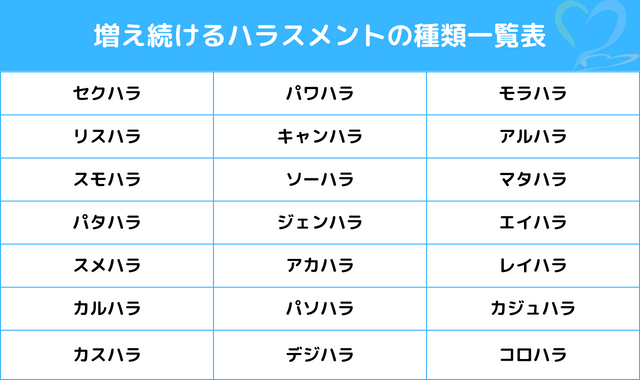

この記事では、職場で起こりやすいハラスメントの種類とその特徴、対策方法を一覧表でまとめてご紹介します。

ハラスメントとは、相手の意に反して不快な感情を抱かせる嫌がらせ行為を指します。

ハラスメントを行なった側に嫌がらせをするつもりがなくても、相手に苦痛を与える・傷つける・不利益を与える行為などはハラスメントになります。

起こり得る21種類のハラスメントを紹介します。

性的嫌がらせのことで、職場の上下関係を利用して立場の弱い人を対象に性的な言動や行動を繰り返し、労働環境を悪化させるものです。

上司・部下。先輩・後輩の立場を利用して職場、部活のなかで、殴る・蹴る・叩く・罵声を浴びせる身体的・精神的な攻撃に加え無理難題の業務の押し付けをさせる行為です。

外部から見えない嫌がらせのことで、職場では仕事の評価が認めてもらえなかったり、仕事を回してくれないという職場の環境で理不尽な態度をしめさせる行為です。

リストラ対象者に急な転勤、人事異動で臨まない部署に異動させる行為です。

大学で起こるハラスメントの1つで、教授から無理難題のレポートの提出やセクハラ行為、学生同士の無視やいじめの総称です。

一気飲みの強要や、飲み会のなかで罰ゲームの範囲の度を超えてる行為を指します。その行為には、お酒が飲めない人への配慮がない場合アルハラに入ります。

喫煙者が非喫煙者に行なう嫌がらせの1つ。タバコの煙をあえて特定の人に向けて、タバコの匂いが服につく・目が痛くなる・咳が止まらないなど精神的な苦痛を与えます。

主にTwitterやFacebookなどのSNSに職場の上下関係が持ち込まれたり、監視行為によってストレスの原因になることです。

女性社員の妊娠・出産・育児に伴う休職や時短勤務を理由に、不当な扱いや嫌がらせをする行為です。

育児休業や時短勤務などを希望する男性社員に対して、不当な扱いや嫌がらせをする行為です。

個人の性別や性的指向・性自認に関して差別や偏見を示す行為です。

年齢を理由にして差別や偏見を示す行為です。

不快に感じるほどに強い臭いを用いた嫌がらせ行為です。

学歴や資格を理由にして差別や偏見を示す行為です。主に高学歴の人が低学歴の人に対して行ないます。

人種や民族、国籍に関して差別や偏見を示す行為です。海外に行った日本人だけでなく、国内に住む外国人も被害を受けます。

文化や宗教、言語に関して差別や偏見を示す行為です。国単位だけでなく日本の特定地域に対しても行なわれています。

個人的な部分に目を付けて否定したり、文句をつけたりする行為です。

日常的な会話の中で無意識に相手を不快にさせる言動を取ることです。

顧客や取引先などから受ける不当な要求や暴言などの行為です。

電子メールやSNSなどのデジタルツールを使って相手を嫌がらせする行為です。SNSの発達により、誰もが被害者・加害者になり得ます。

新型コロナウイルス感染症に関して不当な扱いや嫌がらせをする行為です。

以上が、調査依頼の多い21種類のハラスメントです。

ハラスメントは「人権侵害」であり、本人同士や周りの人間を含め解決していく必要がある重大な問題です。

特にパワハラなどは、組織内でハラスメント問題が起きてもトップの鶴の一声で無かったことになるリスクもあるため、決定的な証拠が必要となります。

しかも被害者が退職することで問題解決する流れができているため、理不尽な対応をされても泣き寝入りとなるケースが後を絶ちません。

そのほかにも、復讐されるかもという恐怖心もあり、一人でハラスメント問題に向き合うことは難しいのです。

ハラスメント問題の裏には、組織の権力争いや組織内の昇進するかしないかの嫉妬心や、キャリアを邪魔する動機が存在することも。

組織という閉塞時な空間で行なわれるため、「組織の常識は一般の非常識」になっている問題点をひも解くには、被害者自ら証拠を収集する必要が出てきます。

近年の職場でのいじめ・パワハラなどのハラスメント問題は「教育指導」「被害者側の能力不足」などを理由に行なわれることが多く、加害者本人にも自覚がありません。

また、企業の業績が悪くなるとハラスメント問題が起こりやすい傾向があり、過去では許された行為も現在ではハラスメントになる事例も増えています。

厚生労働省が職場のいじめ・パワハラによる精神障害の発生を認定した件数を見ても、この11年間で10倍に膨れ上がっています。

大企業については2020年からパワハラ防止法が適用され、2022年からは中小企業にも同法の適用が始まっています。

しかし、2021年に発表された厚生労働省のハラスメント調査では、労働者がハラスメント行為を受けていると知った勤務先の対応は、下記のようになっています。

事例によっては、被害内容がハラスメント行為とまでは判断されないこともある一方で、企業側が被害を過小評価することは十分にあり得ます。

しかし、被害者・加害者双方にヒアリングするなど、被害がハラスメント行為かどうか判断する手前のプロセスですら、満足に行なわれていないのが現状です。

あろうことか相談者の要望を聞くという最低限の対応すら怠っており、約半数は放置・無視をされて被害が闇に葬られてしまうこともあり得ます。

ハラスメントの加害者や関係者、会社が事実関係について口裏合わせをして、証拠を改ざん・隠蔽するパターンも少なくありません。

厚生労働省の調査を見る限り、企業の相談窓口は信頼して利用できると到底いえるものではないのが現状です。

企業のコンプライアンス調査室などから注意をされても行動が改善されない加害者がほとんどで、小さな会社によっては相談窓口もないため離職者の増加につながっています。

「会社が助けてくれる」という幻想は一旦捨て、会社側のハラスメント対策はまず疑ってかかるべきでしょう。

訴訟や行政の介入など第三者から客観的に証拠の認可を受けて動いてもらうことで、ハラスメントは収まる可能性が高まります。

パワハラ行為などのハラスメントの問題は、探偵事務所や弁護士に相談しましょう。

外部機関が動くことで、組織の問題も解決に向かいやすいです。

また、このような専門家に相談する前段階として、明るい職場応援団や法テラスでの相談を行なうこともできますので活用してみましょう。

人前で上司が罵倒するなどのハラスメント行為では、そもそも加害者本人にハラスメントを行なっている自覚がない場合が多く、自らの行動を改められないのです。

会社のコンプライアンス窓口や相談窓口、または労働組合に相談しても、本人に自覚がなければ状況は改善されません。

加害者にハラスメントを自覚させるには、証拠を第三者から見せる必要があります。

当事務所ではご依頼者の被害状況を詳しく伺い、ハラスメントの証拠を集めることが可能です。

確実な証拠を保持して内容証明を送るだけでも相手が態度を改めてくる場合もあります。

また、「こちら側は許さない」「訴訟や事件化も辞さない」という姿勢で行動することが大切です。

有効な証拠は、自治体や裁判に提出できるような「顔がしっかり映った映像」や「加害者の名前が入った録音データ」などになります。

ハラスメントを止めさせる方法として最も効果的なのは、訴訟を起こすことです。

しかし、近年の判例では本人の証言のみでは提訴は難しく、相手の発言の録音データなどの客観的証拠が必要となります。

訴訟を起こす以外にも、以下のような方法があります。

このように、客観的に認められる「証拠」がないと第三者は動いてくれないのが現状です。

逆に「明確な証拠」さえ掴めていれば、自らの正当性をはっきりとアピールすることが可能になります。

ハラスメントの問題は、ご依頼者の状況ごとに最適な解決策が異なります。

問題の根源をなくすことが一番の目的であることは間違いありません。

その中でもなるべく穏便に解決したい方もいれば、加害者や会社を相手取って提訴して慰謝料の請求などを行ないたい方などさまざまです。

また、加害者が不明な嫌がらせ行為を受けている場合には、加害者の特定が必要になるケースもあります。

当事務所では、過去の豊富な経験をもとにさまざまなケースにおいてアドバイスをさせていただきます。

調査による証拠収集を行なうことはもちろん、ご依頼者の問題が完全に解決するまで責任をもって対応させていただくことをお約束します。

ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口の相談室をご紹介します。

ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口では、相談員との打ち合わせでご利用する相談室は、周囲に会話の内容が漏れないよう完全個室をご利用になれます。

また、完全個室は防音対策済みで、どんな些細な情報も外部に洩れることの無いよう、細心の注意を払っていますのでご安心ください。ハラスメント対策のご相談には迅速な対応を心がけていますので、メールまたはお電話ください。

まず、ハラスメントについて相談することから始めましょう。

現在お持ちのお悩み事、ハラスメント被害の状況、ハラスメント対策依頼に関する質問や要望などのご相談が可能です。

※docomo・au・softbankなどの携帯電話アドレスはドメイン指定設定により毎月10件以上の「送信エラー」が起こっているため、フリーメール(GmailやYahoo!mail)の利用をおすすめします。しばらく経っても返信が来ない方はお電話にてご確認くださいませ。

Ranking

Copyright(C) ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口. All Rights Reserved.

(C) ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口